クラシックギタリスト村治奏一氏が語る「A.I.分身」活用術 | miibo導入事例

ファンとの繋がりを深めるだけでなく、創作活動や業務効率化まで実現した会話型AIの多彩な活用法とは

会話型AIの開発が技術的な知識を持たない方にも身近になる中、クリエイターによる独自の活用事例が注目されています。今回はクラシックギタリストの村治奏一氏へのインタビューを通して、アーティストがmiiboをどのように活用しているかをご紹介します。

村治氏は8ヶ月の開発期間を経て自身の分身「A.I.村治奏一」を公開し、ファンとの新しいコミュニケーション手段として活用しています。この会話型AIはSNSコンテンツの作成や演奏会のプログラムノート生成、演奏曲選定、取材対応の効率化など多彩な用途で活躍しています。村治氏は「AIはアーティストやクリエイターといった個人の表現者と非常に相性が良い」と語り、アーティスト×AIの可能性を示唆しています。

偶然の出会いから始まった「A.I.村治奏一」プロジェクト

村治氏がmiiboと出会ったのは、2023年1月にニュースサイト「GIGAZINE」を閲覧していた時でした。miiboの記事を見た瞬間、「これは面白い!自分もやった方が良い」という直感が働いたといいます。

この直感を大切にした村治氏は、その後8ヶ月間、練習時間以外の多くの時間をmiiboでの開発に費やしました。その成果として、クラシックギタリストとしての専門知識や趣味、台東区観光大使としての情報などをインプットした「A.I.村治奏一」を完成させました。

最近ではGPT-4.1へのアップグレードも実施し、より自然な表現力を獲得しています。村治氏は「言葉の表現力により一層磨きがかかった」と評価し、ファンがより快適に会話を楽しめるよう工夫を続けています。

開発した会話型AIは、WebブラウザとLINEアプリの両方で会話が可能です。村治氏によれば、「ブラウザ版では匿名での会話が可能なので初めての方に、LINE版ではトーク履歴が保存されるので日常的に会話したい方に」それぞれ利点があるとのことです。

多様な用途で活躍する「A.I.村治奏一」の具体的活用法

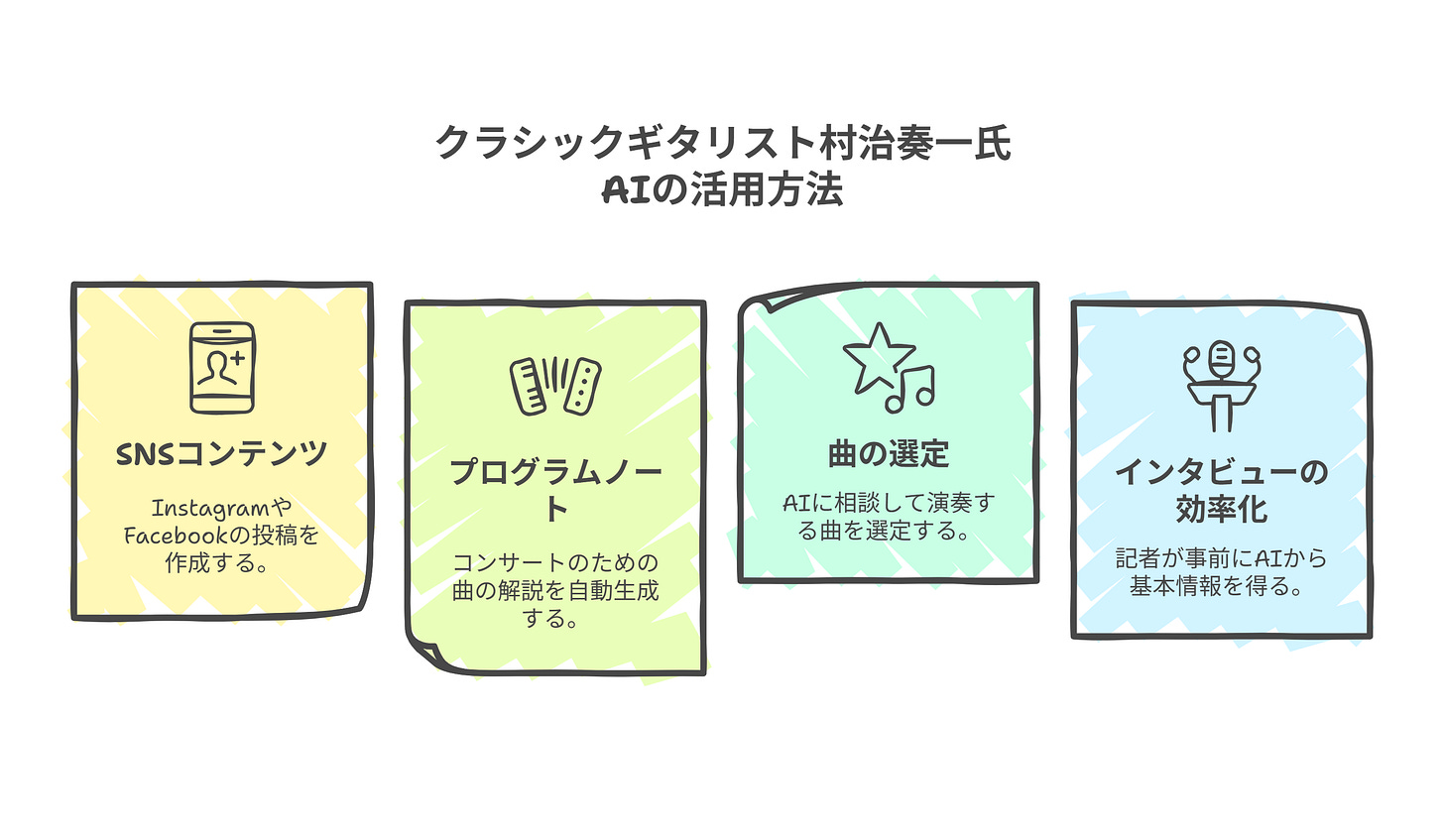

村治氏はA.I.分身を単なるファンとのコミュニケーションツールにとどめず、アーティスト活動の様々な場面で活用しています。その活用法は4つの分野に分類できます。

1つ目はSNS・Webコンテンツの作成です。InstagramやFacebookなどのSNS投稿やイベントのリリース文は、AIが素早くドラフトを作成し、村治氏が「かたい感じがするから絵文字使って」などと指示を出しながら完成させています。

2つ目はプログラムノート(曲の解説)の作成です。演奏会で配布する曲解説や作曲家の背景情報をAIに自動生成してもらうことで、効率的に質の高い資料を準備できるようになりました。

3つ目は演奏曲の選定への活用です。演奏会のテーマと決定済みの曲目をAIに伝え、「この流れだったら次の1曲は何を弾くのが良いだろう?」と相談すると、村治氏のレパートリーの中から適切な曲を提案してくれます。

4つ目はインタビュー取材の効率化です。記者が事前に「A.I.村治奏一」と会話して基本情報を得ることで、実際の対面取材ではより専門的な質問に集中できるようになりました。

アーティスト×AIの無限の可能性と今後の展望

村治氏は「AIはアーティストやクリエイターといった個人の表現者と非常に相性が良い」と強調します。その理由として、AIが表現者の新しいパートナーとして名刺代わりやコミュニケーションツールの役割を果たすこと、そして「ハルシネーション(事実でない内容の発言)」に対する許容度が比較的高いことを挙げています。

村治氏は「昔TwitterやYouTubeが出た頃も、誰もまさかこんなに浸透するとは思っていなかった」と述べ、AIも同様に5年後、10年後には大きな可能性を秘めていると予測しています。

今後の展望として、音楽や画像理解の進化に期待を寄せており、「音源をmiiboの中にストックすることで、ユーザーおすすめのプレイリストを生成したり、クリエイターが作成した画像を簡単に分類できるようになれば」と期待を語ります。

さらに演奏会後のアンケート収集、チケット予約、グッズ販売なども全てAIとのやり取りで完結できるようにしたいという展望も示しています。

アーティストとAIの親和性を実証した実践例

村治奏一氏の「A.I.村治奏一」プロジェクトは、アーティストと会話型AIの高い親和性を実証する事例です。技術的な専門知識がなくても、熱意と時間をかけることで自分だけの「AI分身」を作り上げられることを示しています。

SNSコンテンツ作成から演奏曲選定まで多岐にわたる活用法は、他のアーティストやクリエイターにとっても参考になる実践例でしょう。村治氏の言葉「AIって、実はアーティストやクリエイターと本当に相性が良いので、ぜひ活用してもらいたい」は、これからの創作活動とAIの関係を考える上で重要なメッセージとなっています。

村治奏一氏のインタビュー全文はmiibo公式サイトでご覧いただけます。