2025年11月13日に開催された第203回社会保障審議会医療保険部会において、高齢者医療における負担の在り方が議論されました。現役世代の負担増が加速する中、世代内・世代間の公平性を確保する全世代型社会保障の構築が喫緊の課題となっています。本稿では、19年ぶりの見直しが検討されている「現役並み所得」の判断基準について、その背景、現状の課題、見直しの方向性を解説します。

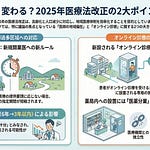

医療保険部会では、平成18年以降見直されていない「現役並み所得」の判断基準を抜本的に見直す方向性が示されました。現在の基準では課税所得145万円以上かつ世帯収入520万円以上(単身383万円以上)が「現役並み所得」とされ、該当者は窓口負担3割となります。この基準は現役世代の平均所得を基に設定されましたが、給与所得控除と公的年金等控除の両方が積み上げられており、現役世代との公平性に課題があります。さらに現役並み所得者の医療給付費には公費負担がなく、全額が現役世代の支援金で賄われるいびつな財源構造となっています。今回の見直しでは、賃金・物価上昇の反映に加え、基準設定の在り方自体を問い直す議論が求められています。

「現役並み所得」判断基準の現状と課題

「現役並み所得」の判断基準は、平成18年に設定されて以降19年間見直されていません。現在の基準は、課税所得145万円以上かつ世帯収入520万円以上(単身383万円以上)という2つの要件で構成されています。課税所得要件は平成16年度の政管健保の平均標準報酬月額に基づく平均収入額から、夫婦2人世帯をモデルとした諸控除を差し引いて算出されました。収入要件は課税所得を元に高齢者の総収入に換算して設定されています。

この基準には3つの構造的な問題があります。第一に、給与所得控除と公的年金等控除の両方が積み上げられており、年金収入と給与収入の両方を有する高齢者世帯では高い控除額が反映されています。第二に、賃金や物価が上昇している局面でも基準額が更新されていないため、実質的な基準が低下しています。第三に、現役並み所得者に該当する高齢者は全体の約7%にすぎず、現役世代との公平性の観点から課題があるとの指摘があります。

基準の硬直性により、高齢者の所得状況が変化しても制度が対応できていません。全体に占める所得が低い層や年金受給額が低い層の割合は低下傾向にあり、高齢者全体でみると所得は増加・多様化しています。年齢階級別の一人当たり医療費は高齢になるにつれ高くなりますが、一人当たり自己負担額は60代後半をピークに70代以降は低く抑えられており、医療費と自己負担額の逆転が生じています。

現役世代への過重な負担構造

「現役並み所得」の判断基準を見直す際の最大の課題は、現役世代の負担構造にあります。現役並み所得を有する後期高齢者の医療給付費には公費負担がなく、その分は現役世代の支援金による負担となっています。このため、「現役並み所得」の対象拡大のみを行う場合、現役世代の支援金の負担が増加することとなります。

後期高齢者の医療給付費の財源構成をみると、一般の後期高齢者の給付費は公費約5割、現役世代の支援金約4割、後期高齢者の保険料約1割で構成されています。一方、現役並み所得者の給付費は公費負担がなく、現役世代の支援金約9割と後期高齢者の保険料約1割で賄われています。この財源構造は平成14年の旧老人保健制度における公費負担割合引き上げの際に設けられたものです。

現役世代の負担は加速度的に増加しています。後期高齢者医療制度の創設以降、高齢者世代と現役世代の人口バランスが大きく変化し、制度の支え手である現役世代に対する負担が増大しています。令和7年度中に具体的な骨子について合意し、令和8年度中に具体的な制度設計を行うことが、自由民主党・日本維新の会の連立政権合意書において示されています。

新たに「現役並み所得」に該当する場合の影響

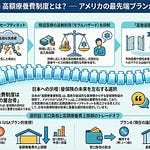

判断基準の見直しにより新たに「現役並み所得」に該当することとなる高齢者には、2つの影響が生じます。第一に、窓口負担割合が1割または2割から3割に引き上げられます。第二に、高額療養費制度の区分も1つ上の区分が適用されることとなり、月額上限が引き上がるとともに、外来特例の対象から外れることとなります。

高額療養費制度における現役並み所得者の自己負担上限額は、収入に応じて80,100円から252,600円に、医療費から一定額(267,000円から842,000円)を控除した金額の1%を加算した額となっています。多数回該当の場合は44,400円から140,100円となります。一方、一般区分(課税所得28万円未満で1割負担)の場合、外来のみの上限は月18,000円(年間14.4万円)、外来及び入院を合わせた上限は57,600円(多数回該当44,400円)となっており、両者の差は大きいものとなっています。

このため、判断基準の見直しを検討する際には、窓口負担割合の見直しの施行状況等を注視する必要があります。令和4年10月に施行された一定以上所得のある方への2割負担の導入の影響を確認しながら、慎重に進めることが求められています。窓口負担は受益に応じて負担する仕組みであり、高額療養費は高額な医療や長期の療養が必要な場合のセーフティネットとして、それぞれの制度の役割分担を考慮した検討が必要です。

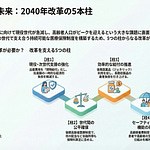

見直しに向けた論点と今後の方向性

医療保険部会では、「現役並み所得」の判断基準の見直しに関する複数の論点が示されています。第一に、賃金や物価上昇、税制等を踏まえた時点更新のみではなく、基準設定の在り方自体を見直す必要があるという点です。財政制度等審議会からは、課税要件の撤廃とともに、世帯収入要件については「年金収入プラスその他合計所得金額」へと変更することを軸に検討すべきとの指摘がありました。

第二に、現役世代の支援金と公費の取扱いの在り方に係る課題への対応です。現役並み所得者の給付費に公費負担がないいびつな負担構造を是正する方策が求められています。公費の投入を行うべきとの意見がある一方、財政的制約の中でどのように実現するかが課題となっています。

第三に、高齢者の受診の状況等は様々であり、経済状況も多様であることを踏まえた見直しが必要という点です。高齢者は一般的に所得が低い一方で医療費が高い傾向にあります。所得が低い層や年金受給額が低い層も一定数存在し、これらの方々への配慮が必要です。一方で、高齢者の受診状況等は改善傾向にあり、全体でみると所得は増加・多様化しています。医療保険部会では、低所得者に配慮した自己負担の設定を前提としながら、負担能力に応じたきめ細かい制度設計を進める方向性が示されています。

まとめ

第203回社会保障審議会医療保険部会では、19年ぶりに「現役並み所得」の判断基準の見直しが本格的に議論されました。現在の基準は給与所得控除と公的年金等控除の両方が積み上げられており、現役世代との公平性に課題があります。現役並み所得者の給付費に公費負担がなく全額が現役世代の支援金で賄われるいびつな財源構造も、早急な是正が求められています。見直しに当たっては、窓口負担割合と高額療養費制度の両面での影響、高齢者の多様な経済状況への配慮、現役世代の負担への留意が必要となります。令和7年度中の骨子合意、令和8年度中の制度設計に向けて、世代内・世代間の公平性を確保する全世代型社会保障の構築が進められます。