令和7年11月13日、第203回社会保障審議会医療保険部会が開催されました。議題は「医療保険における金融所得の勘案について」です。現在の医療保険制度では、株式の配当や譲渡益などの金融所得について、確定申告の有無で保険料や窓口負担が変わる不公平が生じています。2040年頃の高齢者人口ピークを見据え、全世代が安心できる社会保障制度を構築するため、この不公平を是正する制度改革が進められています。

本制度改革の概要は以下の3点です。第一に、確定申告を行わない金融所得についても、保険料や窓口負担の算定に反映させることで、応能負担を徹底します。第二に、法定調書を活用した情報把握の仕組みを構築し、マイナンバーの付番やオンライン提出の義務化などの課題に取り組みます。第三に、2026年度からの実施を目指し、税制改正や関係者との調整を含めた具体的な制度設計を進めます。

現行制度における不公平の実態

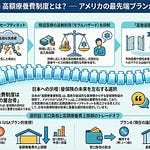

現行制度では、同じ収入でも確定申告の有無により保険料負担が大きく異なる問題があります。株式等の配当や譲渡益などの金融所得は、源泉徴収で課税関係を終了させ確定申告を行わない場合、市町村民税の課税所得に含まれません。このため、保険料や窓口負担等の算定においても勘案されず、不公平な取扱いとなっています。

この不公平の具体例として、70代後半で配偶者がおり、収入280万円の方のケースがあります。パターン①は年金230万円に加えて金融資産2500万円からの配当50万円があるケースです。パターン②は金融所得がなく年金のみ280万円のケースです。確定申告を行わない場合、パターン①の窓口負担割合は1割ですが、パターン②は2割となります。保険料額も、パターン①は年118,928円(月9,911円)ですが、パターン②は年169,978円(月14,165円)と年間約5万円の差が生じます。同じ収入でも、金融所得の確定申告の有無により、窓口負担割合や保険料額が変わるこの状況は、負担の公平性の観点から問題です。

制度改革の背景と政策的位置づけ

制度改革の必要性は、複数の政策文書で明確に示されています。令和7年6月11日に署名された自由民主党・公明党・日本維新の会の三党合意では、「現役世代に偏りがちな構造の見直しによる応能負担の徹底」が掲げられました。三党合意では、税制における確定申告の有無により負担等が変わる不公平な取扱いを是正する必要性が指摘されています。

三党合意を踏まえ、令和7年6月13日に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針2025」(骨太方針2025)でも、同様の改革方針が示されました。骨太方針2025では、「OTC類似薬」を含む薬剤自己負担の見直しとともに、金融所得の反映などの応能負担の徹底が明記されています。さらに、令和7年10月20日に署名された自由民主党・日本維新の会の連立政権合意書においても、社会保障全体の改革の一環として金融所得の反映が位置づけられています。

これらの政策文書では、税制における金融所得に係る法定調書の現状を踏まえつつ、マイナンバーの記載や情報提出のオンライン化等の課題、負担の公平性、関係者の事務負担等に留意しながら、具体的な制度設計を進めることとされています。令和5年12月22日に閣議決定された「全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋(改革工程)」では、「加速化プラン」の実施が完了する2028年度までに実施について検討する取組として位置づけられており、2026年度からの早期実現が目指されています。

金融所得勘案の具体的方法

金融所得を保険料や窓口負担の算定に反映させる方法として、法定調書を活用する仕組みが検討されています。法定調書とは、税制上、金融機関等が税務署に提出する支払調書のことです。この法定調書の情報を活用し、確定申告されていない金融所得についても、保険者が把握できる仕組みを構築します。

法定調書方式のイメージでは、金融機関等が法定調書を提出し、その情報を法定調書データベース(仮称)に集約します。保険者は、市町村民税の課税所得に加えて、法定調書データベースから計算された金融所得の情報を取得します。両者を合算した所得に基づいて、保険料の算定や窓口負担区分の決定を行います。この方式により、確定申告の有無にかかわらず、金融所得を適切に勘案できるようになります。

この実現には、いくつかの実務面の課題があります。第一に、法定調書のオンライン提出義務化を進める必要があります。第二に、法定調書へのマイナンバーの付番と正確性の確保が必要です。第三に、法定調書データベースや保険者のシステム整備が必要です。第四に、金融機関、税務当局、保険者など関係者との調整が必要です。特に国民健康保険制度については、地方公共団体の基幹業務システムの統一・標準化のスケジュールに留意する必要があります。これらの課題について、コストとスケジュールを含めた検討が進められています。

制度改革の論点と今後の方向性

制度改革における主要な論点は3点あります。第一に、高齢者人口がピークを迎える2040年頃を見据え、全世代が安心できる社会保障制度を構築する必要があります。制度の持続可能性を高める観点から、負担能力に応じた負担と給付内容の不断の見直しが必要です。後期高齢者の金融所得が増加している中、確定申告を行わない場合に課税所得に含まれない不公平な取扱いの是正に取り組む必要があります。

第二に、金融所得を勘案する方式として、税制における法定調書を活用し、社会保険における保険料や窓口負担等の算定に活用することが考えられます。実務面では、法定調書のオンライン提出義務化、法定調書へのマイナンバーの付番・正確性確保、システムの整備、関係者との調整など、コストとスケジュールの検討が必要です。

第三に、制度間のバランスへの配慮が必要です。後期高齢者医療制度は一律に75歳以上の高齢者が対象となります。一方、国民健康保険制度は後期高齢者医療制度と同じく市町村の税情報をベースに賦課しますが、賃金をベースに保険料等を賦課する被用者保険とのバランスについても検討が必要です。年齢に関わらず負担能力に応じた負担を目指す観点から、現役世代から後期高齢者への支援金負担の軽減にも配慮します。

まとめ

医療保険における金融所得の勘案は、全世代型社会保障の構築に向けた重要な改革です。確定申告の有無により保険料や窓口負担が変わる不公平を是正し、応能負担を徹底することで、制度の公平性と持続可能性を高めます。法定調書を活用した具体的な仕組みの構築が進められており、2026年度からの実施が目指されています。