令和7年度第13回入院・外来医療等の調査・評価分科会は、入退院支援の現状を分析し、今後の課題を明らかにしました。令和5年6月審査分において、入退院支援加算の算定回数は389,081件、入院時支援加算は82,205件に達しています。入院時支援加算の届出がある医療機関では、急性期一般入院基本料で平均0.6日、地域包括ケア病棟入院料で平均4.8日、在院日数が短縮されていました。退院調整に時間や人手を要する患者として、「身寄りがなく同居者が不明な者」が最も多く、現行の算定要件に含まれていないこの要因への対応が課題となっています。

今回の分科会では、入退院支援の効果が数値で示されるとともに、3つの重要な課題が浮き彫りになりました。第一に、入院時支援加算が平均在院日数の短縮に有効であることが実証されました。第二に、身寄りのない患者への退院調整に多大な時間と労力がかかっている実態が明らかになりました。第三に、協力医療機関との実効性のある連携体制の構築には、まだ改善の余地があることが判明しました。

入退院支援加算の算定状況と入院時支援の効果

入退院支援加算と入院時支援加算の届出施設数は微増を続けています。入退院支援加算の届出施設数は令和6年8月時点で4,895施設、入院時支援加算は2,689施設でした。算定回数は年々増加しており、入退院支援の重要性が医療現場で認識されている状況が読み取れます。

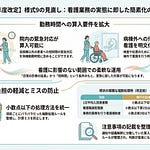

入院時支援加算の効果は明確に表れています。入院時支援加算は、入院を予定する患者に対し、入院前の外来で治療の説明、入院生活のオリエンテーション、服薬状況の確認、褥瘡・栄養スクリーニング等を実施する取り組みを評価する制度です。この加算の届出がある医療機関では、届出がない医療機関と比較して平均在院日数が短くなりました。予定入院の場合、退院困難な要因の有無を入院前に評価でき、入退院支援の準備を早期から進められることが、在院日数短縮につながっています。

入退院支援加算を算定した患者の「退院困難な要因」を見ると、病棟種別にかかわらず「緊急入院であること」が最も多い状況でした。地域包括医療病棟、地域包括ケア病棟、回復期リハビリテーション病棟では、「入院前に比べADLが低下し、退院後の生活様式の再編が必要であること」も多く見られます。退棟先については、急性期入院料では自宅から入棟し自宅へ退棟する割合が高い一方、地域包括医療病棟・地域包括ケア病棟・回復期リハビリテーション病棟では、転院や介護施設等への入所等、退棟先がより多様になっています。

退院調整の課題と連携機関数の増加

退院調整完了までに時間や人手を要する患者について尋ねたところ、「身寄りがなく同居者が不明な者」が最も多い結果となりました。この要因は現行の算定要件に明示されていませんが、実際の医療現場では大きな負担となっています。日本の世帯数の将来推計では独居の高齢者が増加しており、近親者のいない高齢者が急増すると見込まれています。

退院先の確保のために工夫している取組としては、3つのアプローチが実施されていました。「退院を見据えた調整を入院直後から開始する」こと、「入院後速やかに患者及び家族などに説明を行う」こと、「退院に向けた要介護認定の区分変更の必要性を判断する」ことです。これらの取組には、ケアマネジャーとの密接な連携が重要となります。

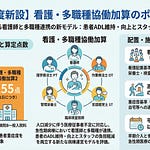

令和6年度診療報酬改定では、入退院支援における関係機関との連携強化が図られました。入退院支援加算1の施設基準で求める連携機関数について、急性期病棟を有する医療機関では病院・診療所との連携を、地域包括ケア病棟を有する医療機関では介護サービス事業所及び障害福祉サービス事業所等との連携を一定程度求める改定が行われました。連携機関の施設数は、前回調査と比較していずれの入院料も増加しており、介護保険サービス事業所との連携が最も多い状況でした。

協力医療機関との連携強化と今後の方向性

協力医療機関となっている施設数は、入院料や病棟の組合せによらず5件以下の医療機関が最多でした。急性期一般入院料2-6を算定するケアミックス型の医療機関や、地域包括医療病棟を有する医療機関で対象施設数が多い傾向が見られます。施設類型別では、特別養護老人ホームと介護老人保健施設の件数が多くなっていました。

協力医療機関としての実効性のある連携に資する3要件全てを満たす医療機関の割合は、半数程度にとどまっています。特に急性期一般入院料1を算定する急性期病棟のみの医療機関では、その割合が低い状況でした。協力医療機関ごとに10床当たりの協力対象施設入居者数を見ると、1人以下の医療機関も一定数存在する一方、一部の医療機関では50人以上となっており、取組には差が見られます。

在宅医療を提供している患者について、入院が必要になった場合の病床確保方法を見ると、診療所の59.8%が平時から連携体制を取っている他の医療機関を地域で確保していました。一方で、11.7%が基本的に救急搬送を依頼するため特定の医療機関とは連携していない状況でした。在宅療養支援病院、在宅療養後方支援病院、地域包括ケア病棟を有する病院のいずれかに該当する施設において、協力対象施設入所者入院加算を届け出ているのは約4割にとどまっています。届出していない理由として、ICTによる情報共有の体制整備や、カンファレンスの要件が困難と回答した施設が多く見られました。

令和6年度診療報酬改定で新設された精神科入退院支援加算については、330施設のうち「届出あり」が26.4%、「届出の予定はない」が66.4%でした。届出をしていない理由は「看護師等の配置が困難であるため」が最も多く、77.4%を占めています。精神病床に入院する患者に対して、入院早期から包括的支援マネジメントに基づく入退院支援を行う体制の整備が、今後の課題となっています。

ICT活用と面会制限の影響

病院において地域医療情報連携ネットワーク等のICTを活用している施設は約3割でした。ICTを活用した情報共有の体制整備は、協力医療機関との連携を円滑に進める上で重要な要素となっています。地域連携診療計画加算の届出施設は微増していますが、算定回数はほぼ横ばいとなっています。

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う一般病棟での面会制限は、入退院支援に大きな影響を及ぼしました。患者と家族の関係性の把握や、家族の思いを共有することが難しくなり、患者や家族の状況、家族の意向を踏まえた退院支援を進めることが困難な状況が生じていました。面会時のルールについては、「面会時間を日中に制限している」のほか、「面会者の年齢に制限を設けている」、「患者1人につき1日の面会人数を制限している」、「面会は予約制である」等を定めている現状があります。

家族とのコミュニケーションが取れないことは、意思決定支援の観点からも大きな課題です。一部の医療機関では、ICTを活用したコミュニケーションをセッティングする等の工夫を行っています。5類感染症となった後も、各医療機関で対応にばらつきがあり、状況に応じた柔軟な対応方針が求められています。

実効性のある連携体制の構築に向けて

分科会では、介護施設等における対応力強化について重要な意見が出されました。高齢者施設で診ている心不全患者においては、水分貯留による体重増加や症状・兆候によって早期に外来を受診させる、訪問診療で利尿剤を調整する、病院の看護職員等が出向いてケア体制の支援を行う等によって、無駄な救急搬送・救急入院を減らすことが可能なケースがあります。救急搬送前の連携対応の評価を行うことで、施設からの高齢者の救急搬送を減らすことにつながる可能性が指摘されています。

入院時支援加算については、入院支援部門が入院前に外来等で関わることにより、病棟看護師の業務軽減にも結びついています。病院全体の効率化に向けた動きが進んできている状況が確認されました。退院困難な患者のうち「身寄りがなく同居者が不明な者」は、現行の算定要件に示されていませんが、退院調整に時間あるいは人手を要している実態が明らかになりました。患者本人の状況だけではなく、周辺の要素と組み合わせて評価すべきとの考え方が示されています。

平時からの連携として、現状は月に一度、協力医療機関と介護施設とでカンファレンス等によって入所者の情報を共有することが定められています。しかし、これだけでは介護施設の機能強化にまでつながるような連携は難しいとの指摘があります。協力医療機関の専門性の高い人材が介護施設を訪問して支援する等の取組が実際に行われており、より一層、介護施設と医療機関との連携体制を強化する上で、実効的な連携が進むように検討していくべきとの意見が出されました。

協力医療機関は、必要時にすぐ相談・診療に応じ、緊急時に入院できる体制や病床を確保する機能が求められています。その負担を考慮した報酬評価が必要との意見も示されており、今後の診療報酬改定における検討課題となっています。

まとめ

入退院支援加算と入院時支援加算の算定回数は年々増加しており、入院時支援加算の届出がある医療機関では平均在院日数が短縮される効果が実証されました。退院調整に時間や人手を要する「身寄りがなく同居者が不明な者」への対応が新たな課題として浮き彫りになり、協力医療機関との実効性のある連携体制の構築が求められています。令和6年度診療報酬改定では連携機関数の要件が強化されましたが、ICT活用やカンファレンス要件等の課題も残されており、医療と介護の切れ目のない連携体制の構築に向けて、さらなる取組が必要となっています。