令和7年11月20日、第204回社会保障審議会医療保険部会において、令和8年度診療報酬改定の基本方針(骨子案)が示されました。本稿では、この骨子案の内容を解説します。

今回の骨子案は、4つの基本認識と4つの基本的視点で構成されています。基本認識では、物価・賃金上昇への対応、2040年を見据えた医療提供体制の構築、医療DXの推進、制度の持続可能性確保が掲げられました。基本的視点では、物価・賃金・人手不足への対応を「重点課題」に位置付け、医療機関の機能分化・連携、安心・安全で質の高い医療の推進、効率化・適正化の4つの方向性が示されています。

改定に当たっての4つの基本認識

骨子案では、令和8年度改定の前提となる4つの基本認識が示されています。第一に物価・賃金上昇への対応、第二に2040年を見据えた医療提供体制の構築、第三に医療DXとイノベーションの推進、第四に制度の安定性・持続可能性の確保です。

第一の基本認識は、日本経済が新たなステージに移行しつつある中での物価・賃金上昇、人口構造の変化や人口減少の中での人材確保、現役世代の負担抑制努力の必要性です。医療分野は公定価格によるサービス提供が太宗を占めるため、経済社会情勢の変化に機動的な対応を行うことが難しい状況にあります。このため、医療機関等の経営の安定や現場で働く幅広い職種の賃上げに確実につながる的確な対応が必要とされています。

第二の基本認識は、2040年頃を見据えた医療提供体制の構築です。85歳以上人口が増加し、高齢者人口には地域差が生じることが見込まれます。こうした変化に対応するため、「治す医療」と「治し、支える医療」を担う医療機関の役割分担を明確化し、地域完結型の医療提供体制を構築する必要があります。

第三の基本認識は、医療の高度化や医療DX、イノベーションの推進による安心・安全で質の高い医療の実現です。デジタル化された医療情報の利活用促進や、AI・ICT等の活用による医療DXの推進が、効果的・効率的かつ安心・安全で質の高い医療の実現に重要とされています。

第四の基本認識は、社会保障制度の安定性・持続可能性の確保と経済・財政との調和です。国民皆保険を堅持し次世代に継承するため、経済・財政との調和を図りつつ、効率的・効果的な医療政策を実現することが不可欠とされています。

【重点課題】物価・賃金・人手不足への対応

4つの基本的視点のうち、「物価や賃金、人手不足等の医療機関等を取りまく環境の変化への対応」が重点課題に位置付けられました。医療機関等の経営悪化と人材確保の困難さを踏まえ、物価高騰への対応と医療従事者の処遇改善が急務とされています。

医療機関等が直面する課題として、人件費、医療材料費、食材料費、光熱水費及び委託費等の物件費の高騰が挙げられています。2年連続で5%を上回る賃上げ率となった春闘等により全産業において賃上げ率が高水準となる中、医療分野では事業収益の悪化を背景に全産業の賃上げ水準から乖離し、人材確保も難しい状況にあります。

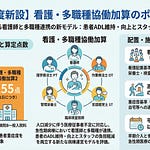

この視点における具体的方向性は、物件費高騰への対応と医療従事者の人材確保に向けた取組の2つです。物件費高騰については、医療機関等が直面する人件費や物件費の高騰を踏まえた対応が求められています。人材確保については、医療従事者の処遇改善、ICT・AI・IoT等の利活用による業務効率化、タスク・シェアリング/タスク・シフティングの推進、医師の働き方改革の推進・診療科偏在対策、診療報酬上求める基準の柔軟化が具体的方向性として示されました。

2040年を見据えた医療機関の機能分化・連携と地域包括ケアシステムの推進

第二の視点は、中長期的な人口構造や地域の医療ニーズの変化を見据えた医療提供体制の構築です。入院医療を始めとして、外来医療・在宅医療、介護との連携を図ることが重要とされています。

この視点では8つの具体的方向性が示されています。第一に、患者の状態及び必要と考えられる医療機能に応じた入院医療の評価です。患者のニーズ、病院の機能・特性、地域医療構想を踏まえた医療提供体制の整備と、人口の少ない地域の実情を踏まえた評価が含まれます。

第二に、「治し、支える医療」の実現です。在宅療養患者や介護保険施設等入所者の後方支援機能を担う医療機関の評価、円滑な入退院の実現、リハビリテーション・栄養管理・口腔管理等の高齢者の生活を支えるケアの推進が具体的内容として挙げられています。

第三から第八は、かかりつけ医機能・かかりつけ歯科医機能・かかりつけ薬剤師機能の評価、外来医療の機能分化と連携、質の高い在宅医療・訪問看護の確保、人口・医療資源の少ない地域への支援、医療従事者確保の制約が増す中で必要な医療機能を確保するための取組、医師の地域偏在対策の推進です。

安心・安全で質の高い医療の推進

第三の視点は、患者の安心・安全を確保しつつ、イノベーションを推進し、新たなニーズにも対応できる医療の実現です。第三者による評価やアウトカム評価等の客観的な評価を進めることが求められています。

この視点における具体的方向性は9つあります。第一に、患者にとって安心・安全に医療を受けられるための体制の評価として、身体的拘束の最小化の推進と医療安全対策の推進が挙げられています。第二に、アウトカムにも着目した評価の推進として、データを活用した診療実績による評価の推進が示されました。

第三に、医療DXやICT連携を活用する医療機関・薬局の体制の評価、第四に質の高いリハビリテーションの推進が挙げられています。第五に、重点的な対応が求められる分野として、救急医療、小児・周産期医療、がん医療及び緩和ケア、精神医療、難病患者への医療への適切な評価が示されました。

第六から第九は、感染症対策や薬剤耐性対策の推進、口腔疾患の重症化予防等の歯科医療の推進、地域の医薬品供給拠点としての薬局機能の評価、イノベーションの適切な評価や医薬品の安定供給の確保等です。

効率化・適正化を通じた医療保険制度の安定性・持続可能性の向上

第四の視点は、医療費増大が見込まれる中、国民皆保険を維持するための制度の安定性・持続可能性を高める取組です。医療資源を効率的・重点的に配分する観点が重要とされています。

この視点における具体的方向性は7つあります。第一に後発医薬品・バイオ後続品の使用促進、第二にOTC類似薬を含む薬剤自己負担の在り方の見直し、第三に費用対効果評価制度の活用、第四に市場実勢価格を踏まえた適正な評価です。

第五に、電子処方箋の活用や医師・病院薬剤師と薬局薬剤師の協働の取組による医薬品の適正使用等の推進です。重複投薬、ポリファーマシー、残薬への対応、医師及び薬剤師の適切な連携による医薬品の効率的かつ安全で有効な使用の促進が具体的内容として挙げられています。第六に外来医療の機能分化と連携(再掲)、第七に医療DXやICT連携を活用する医療機関・薬局の体制の評価(再掲)が示されました。

今後の課題と基本方針策定スケジュール

骨子案では、診療報酬制度だけでなく総合的な政策対応の必要性や、物価高騰・賃金上昇局面における適時適切な報酬措置の検討、診療報酬制度の分かりやすさの向上が今後の課題として示されています。

今後のスケジュールとしては、11月下旬に医療部会でも骨子案が議論され、12月上旬に基本方針(案)が両部会で審議される予定です。基本方針の発表は12月上旬が見込まれています。

まとめ

令和8年度診療報酬改定の基本方針骨子案では、物価・賃金・人手不足への対応を重点課題とし、4つの基本認識と4つの基本的視点が示されました。医療機関経営者は、物価高騰対応と処遇改善、2040年を見据えた機能分化・連携、医療DXの推進、効率化・適正化という改定の方向性を踏まえ、経営戦略を検討する必要があります。今後の基本方針の確定と中央社会保険医療協議会における具体的な議論の動向に注目が必要です。