令和7年11月17日、第31回社会保障審議会福祉部会が開催されました。本部会では、地域共生社会の在り方検討会議や2040年に向けたサービス提供体制等のあり方検討会の議論を踏まえ、福祉制度改革の具体的な方向性が示されました。本稿では、これまでのご意見を踏まえた論点に関する議論の状況について解説します。

福祉部会で示された論点は5つの柱で構成されています。第1に、地域共生社会の更なる展開として、包括的な支援体制整備の推進と過疎地域向けの新たな仕組みの創設が検討されています。第2に、身寄りのない高齢者等への対応として、日常生活自立支援事業を拡充・発展させた新たな第二種社会福祉事業の創設が提案されています。第3に、社会福祉連携推進法人制度の見直しとして、一定の要件下での社会福祉事業の実施が可能となる方向性が示されました。第4に、災害福祉支援体制の強化として、DWAT(災害派遣福祉チーム)の法制化が検討されています。第5に、共同募金事業について、寄附募集禁止規定の撤廃と準備金使途の拡大が提案されています。

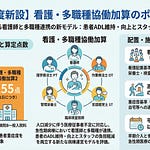

地域共生社会の更なる展開について

地域共生社会の実現に向けた取組として、包括的な支援体制整備の推進と過疎地域等における新たな仕組みの創設が検討されています。2040年に向けて人口減少と単身世帯の増加が進む中、地域で支え合う社会の実現がより一層重要となっています。

包括的な支援体制整備については、重層的支援体制整備事業の質の向上が課題となっています。現状では、事業実施に向けた検討プロセスや事業評価が十分に行われていない状況が見られます。検討の方向性として、事業実施にあたって地域資源の把握や関係者との対話等の検討プロセスを経ることを要件とすべきとされています。重層的支援体制整備事業実施計画についても、必須記載事項として目標・評価等に関する事項を追加し、計画の定期的な見直しを行うことが求められています。

市町村における体制整備の推進も重要な論点です。重層的支援体制整備事業を実施していない市町村においても支援会議の活用を可能とする等により、体制整備を促進すべきとされています。地域住民等と支援関係機関の連携・協働を図るため、市町村が協力団体を委嘱できる仕組みの創設等も検討されています。

過疎地域等における新たな仕組みについては、介護・障害・こども・生活困窮分野の相談支援・地域づくり事業を一本化する方向性が示されています。過疎地域等では担い手不足が深刻化しており、現行の重層的支援体制整備事業の実施が困難な状況にあります。新たな仕組みでは、分野横断的な配置基準を設け、一次相談対応と専門的相談対応を構造化することで、小規模自治体でも実施可能な体制を構築することが目指されています。

身寄りのない高齢者等への対応・成年後見制度の見直しへの対応について

身寄りのない高齢者等が地域で安心して自立した生活を続けられるよう、新たな第二種社会福祉事業の創設が検討されています。頼れる身寄りがいないことにより、入院・入所の手続等支援や死後事務支援などが必要とされる高齢者等への対応が課題となっています。

新たな事業の概要として、日常生活自立支援事業を拡充・発展させた事業が提案されています。判断能力が不十分な人や頼れる身寄りがいない高齢者等に対して、日常生活支援、円滑な入院・入所の手続支援、死後事務支援などを提供することが想定されています。この事業は、資力が十分でなくても利用できるよう、利用者のうち一定割合以上が無料又は低額の料金で利用できる事業とする方向性が示されています。

自治体の役割についても明確化が検討されています。身寄りのない高齢者等への支援は社会福祉法第106条の3に基づく「地域生活課題」に含まれることを明確化し、大臣指針や市町村地域福祉計画の計画策定ガイドラインにおいて、支援に係る事項を明記する方向性が示されています。事業者に対するチェック体制として、運営適正化委員会による助言・勧告の実施や、適正な事業運営の確保策を盛り込んだガイドライン等の策定も検討されています。

社会福祉法人制度・社会福祉連携推進法人制度の在り方について

社会福祉連携推進法人制度の活用を一層促進するため、制度の見直しが検討されています。人口減少が進む過疎地域等では、法人単独では事業を実施することが困難な状況にあり、複数の法人間での連携・協働による経営基盤の強化が求められています。

社会福祉連携推進法人による社会福祉事業の実施について、一定の要件を満たす場合には可能とする方向性が示されています。現行制度では社会福祉連携推進法人は社会福祉事業を行うことができませんが、地域住民に必要不可欠な事業を維持し、利用者を保護する観点から、第二種社会福祉事業及び社会福祉事業以外の社会福祉を目的とする福祉サービスの実施を可能とすることが検討されています。その際、当該地域において福祉ニーズを充足できていないこと、他のサービス事業主体の参入が期待できないこと、連携推進業務を行う体制が確保されていることが要件として示されています。

既存施設の土地・建物の有効活用についても検討が進められています。社会福祉連携推進法人が社員法人間の土地・建物の貸付に関する支援業務を行うことや、社会福祉法人の解散時における残余財産の帰属先の拡大が議論されています。解散した社会福祉法人の土地・建物について、社会福祉事業を現に行っていない地方公共団体であっても、地域に不可欠な事業の維持のために有効活用する場合には帰属を受けることができるようにする方向性が示されています。

災害に備えた福祉的支援体制について

令和6年能登半島地震の教訓を踏まえ、平時からの災害福祉支援体制の整備とDWATの法制化が検討されています。災害救助法の改正により災害時の福祉支援は法定化されましたが、平時からの体制整備については未だ法制化されていない状況にあります。

平時からの連携体制の構築について、包括的な支援体制の整備において「防災」との連携を加えることが提案されています。地域福祉計画の記載事項に災害福祉に関する事項を追加し、市町村地域福祉計画においては防災関連施策や災害ボランティア活動との連携・協力内容、福祉サービス提供体制の維持方策等を記載することが求められる方向性が示されています。都道府県地域福祉支援計画においては、DWATの整備状況や災害時における役割・実施内容について記載することが検討されています。

DWATの法制化については、災害時における福祉従事者の確保を可能とするため、登録制度の整備と研修・訓練の実施に関する規定を設けることが提案されています。国が登録名簿の管理や研修を実施するとともに、都道府県においても研修・訓練の機会提供等を行うよう努めることとする方向性が示されています。DWATチーム員の派遣元使用者に対する配慮義務や、チーム員への秘密保持義務についても規定を設けることが検討されています。

共同募金事業の在り方について

共同募金事業が地域福祉を支える役割を果たし続けられるよう、寄附募集禁止規定の撤廃と準備金使途の拡大が検討されています。共同募金事業は戦後間もなく開始されて以降、地域福祉の推進に大きな役割を果たしてきましたが、時代の変化に対応した見直しが求められています。

寄附募集禁止規定については、共同募金の配分を受けた者に対する制限を撤廃する方向性が示されています。現行では配分を受けた者への寄附募集が制限されていますが、共同募金の配分の有無によって公平性を考慮する必要性が薄れつつあることに加え、この制限が民間支援に逆行し時代にそぐわなくなってきているとの認識が示されています。撤廃にあたっては、共同募金事業が引き続き包括指定寄附金の対象となることを前提に検討を行うべきとされています。

準備金の使途についても拡大が検討されています。現行では災害時に限定されている準備金の積立について、公的制度だけでは対応困難な社会課題への取組や地域のモデル的な取組など、一定規模の継続事業に対しても取崩ができるようにすることが提案されています。その際、使途の透明性の確保や準備金不足とならないよう一定の取崩上限の目安を設定することが求められています。

まとめ

第31回福祉部会では、2040年に向けた福祉制度改革の具体的な方向性が示されました。地域共生社会の更なる展開として、包括的な支援体制整備の推進と過疎地域向けの新たな仕組みの創設が検討されています。身寄りのない高齢者等への対応として、新たな第二種社会福祉事業の創設が提案され、社会福祉連携推進法人制度については社会福祉事業の実施を可能とする見直しが進められています。災害福祉支援体制の強化としてDWATの法制化が検討され、共同募金事業については規制緩和による活性化が目指されています。これらの論点について、今後さらに具体的な検討が進められる見込みです。